戈壁滩上起新城,教育星火照边疆。2015年,作为新中国第一所石油高等院校的第四次创业征程,中国石油大学(北京)在克拉玛依设立校区,将七十余年积淀的能源报国使命延伸至祖国西北。从1953年北京石油学院成立,到1969年东迁山东更名华东石油学院,1988年肩负学科拓展使命更名石油大学,2005年更名中国石油大学,学校始终以“实事求是,艰苦奋斗,爱国奉献,开拓创新”的精神丰碑,支撑国家能源工业发展。

在中国石油大学(北京)克拉玛依校区迎来建校十周年之际,这座位于祖国西北边陲的戈壁学府,已成长为服务国家能源安全战略和西部发展的“人才摇篮”。作为教育部落实国家西部大开发战略的“示范性工程”,校区自2015年成立以来,始终牢记“为党育人、为国育才”使命,以服务国家战略、扎根西部办学的使命为引领,探索出一条东部高水平大学扎根西部办学的创新发展之路。十年来,校区累计培养出5776名毕业生,其中1337人选择西部就业,留疆毕业生中84.7%为疆外生源,成为服务国家能源安全与边疆发展的生力军。

使命召唤:教育援疆的“国家答卷”

2015年,教育部批复设立克拉玛依校区,并指出:“建设克拉玛依校区是一项重大政治任务”,校区承担着“服务国家能源安全、一带一路建设、新疆长治久安”的重要使命。校区建设伊始便面临四大挑战:如何吸引优质师资?如何吸引优质生源?如何培育“留得住”的人才?如何在戈壁荒滩建起现代化高校?

通过创新“派引援育”师资建设模式,校区汇聚了一支扎根边疆的高水平队伍。截至目前,校本部累计派遣143名管理干部和骨干教师奠定办学根基;累计通过19所对口支援高校引进长期对口支援教师157人,“银龄教师”208人,为校区高质量教学提供了人才保障。目前校区高级职称和博士占比均超过55%,全职引进王铁冠院士团队攻克CCUS创新技术,填补新疆低碳能源研究空白。

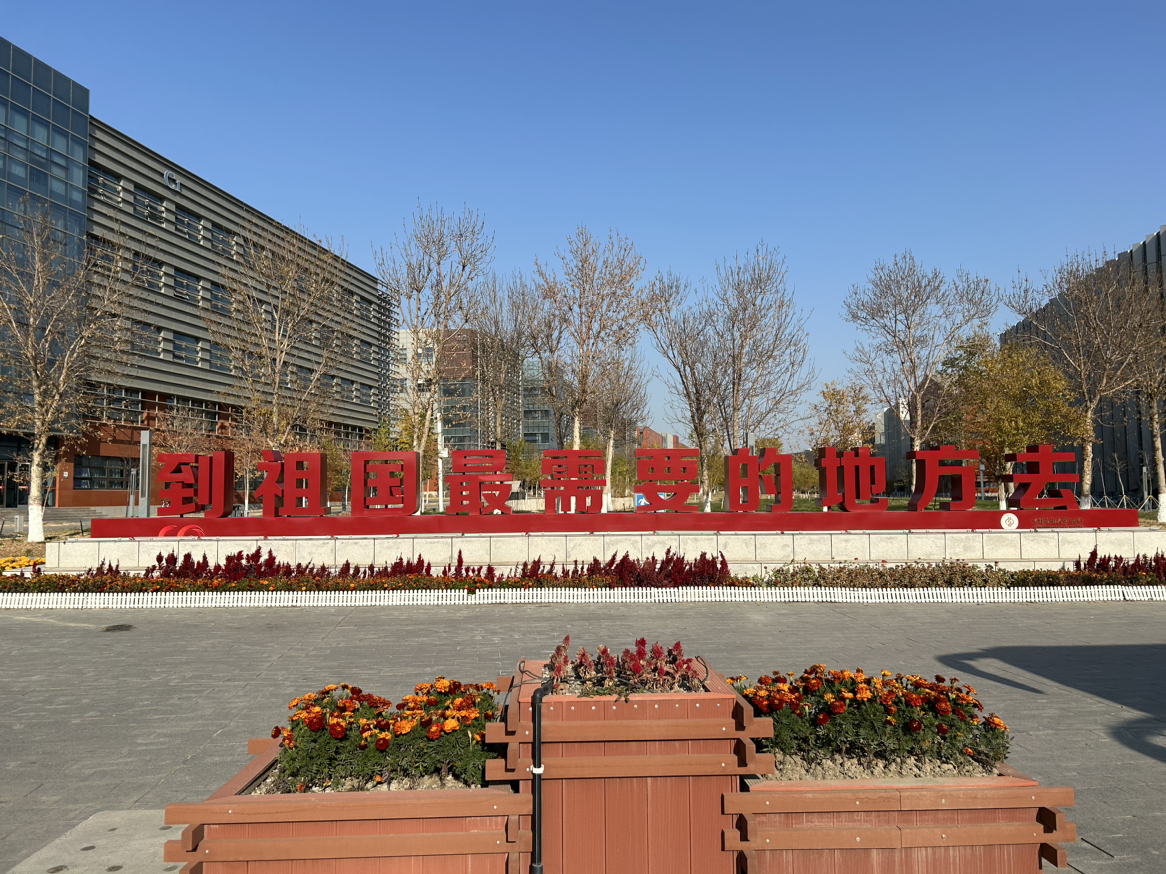

育人航向:到祖国最需要的地方去

校区紧扣“高层次、应用型、国际化”的人才培养目标,构建独具特色的“五种精神”育人体系——以石油精神、兵团精神、胡杨精神、工匠精神、志愿服务精神熔铸学生家国情怀。首届118名留疆毕业生的选择获得中央媒体广泛报道与高度评价,肯定他们“扎根边疆、奉献基层”的选择。

实践教学成为育人亮点。校区建成覆盖石油石化全产业链的24栋实训厂房,联合中石油等企业打造“两个四年不断线”培养模式——实践教学不断线、企业高级技术人员参与人才培养不断线。近三年,工科专业52%毕业论文选题来自生产一线,校区累计1184余人次在全国高校竞赛排行榜内竞赛中获省部级及以上奖励。

在校区实践育人航向的着力培养下,涌现出了一大批跃动在基层的优秀校友:2020届毕业生刘崟琥、樊译阳、何柏言,2021届毕业生刘成艳……他们是扎根基层的中石大人,他们都正用行动诠释着——只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。

创新驱动:打造西部能源科研高地

聚焦新疆油气资源优势,校区建成4个国家级科研平台和8个省部级科研平台,获评国家自然科学基金和国家社会科学基金依托单位。科研经费年合同额突破2亿元,助力新疆油气开采向智能化、绿色化转型。

开放共赢:打造“一带一路”教育合作支点

校区坚持“立足新疆、面向西部、服务全国、辐射中亚”的办学定位,立足新疆区位优势,校区国际化办学成果丰硕。目前,已与包括中亚国家在内的20余所外方高校建立了稳定合作关系,截止2025年秋季,留学生规模达178人,中亚生源占比71%。

校区积极拓展国际产学研用合作新路径,搭建优质国际学术交流平台,与哈英理工大学共建石油工程国际联合实验室,连续五年承办丝绸之路国际产学研用合作会议。2025年,首批28名师生赴哈萨克斯坦开展跨国实习,开辟了能源人才培养的跨国实践新路径。

未来展望:部区共建开启新篇章

2023年,教育部与新疆维吾尔自治区联合印发共建校区意见,赋予其“视同西部高校”“视同区属高校”双重政策支持。预期,校区将在“十四五”末实现办学规模翻番,新疆生源比例提升至10%,为丝绸之路经济带培养更多“留疆建疆”人才。

从北京到克拉玛依,跨越的不仅是3000公里,更是一代教育人的情怀与担当。校区合作发展部主任徐小芳表示,未来将努力建设“东部高校西部办学标杆”,在教育强国征程中书写更加壮美的边疆答卷。

(中国日报记者 毛卫华|龙坤澜 刘宇翾)