陈坚作为中国当代水彩画的发展脉络中不可忽视的艺术家,以其对帕米尔高原长达二十五年的深情凝视和互动,为我们构建了一个既具象又精神化的艺术世界。2025年10月,“质朴的精神——陈坚纸上作品展”在新疆美术馆隆重开展,此次展览中,画家精心挑选了430幅作品,系统地呈现了画家自身的水彩创作轨迹,也使其成为我们观察当代中国水彩画创作中精神走向的重要窗口。

从采风到归家的创作转向

1998年,水彩画家陈坚首次踏上帕米尔高原,当他捧起从当地塔吉克人递过来的热腾腾的奶茶,所感受到的异乡温暖,再到此后的每年,都要来此进行一到两个月的长期驻留,促使其完成了从“他者”到“归人”的身份转换。正如陈坚所说:“他们的日常,也是我的日常。”也正是有了这种深度的共处,才使他的作品超越了一般民族题材的表层叙事,而达到直抵人性的共通之处。

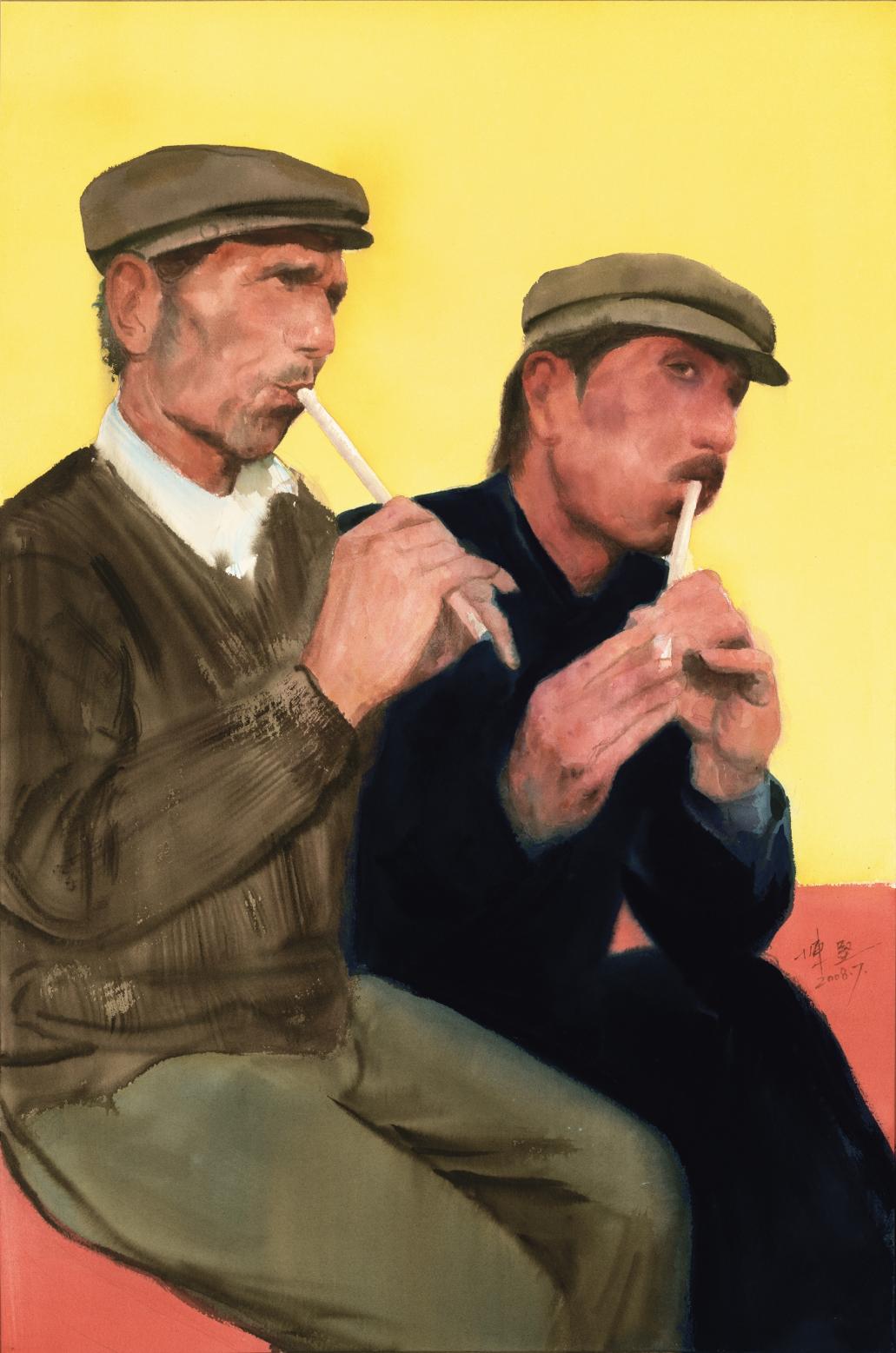

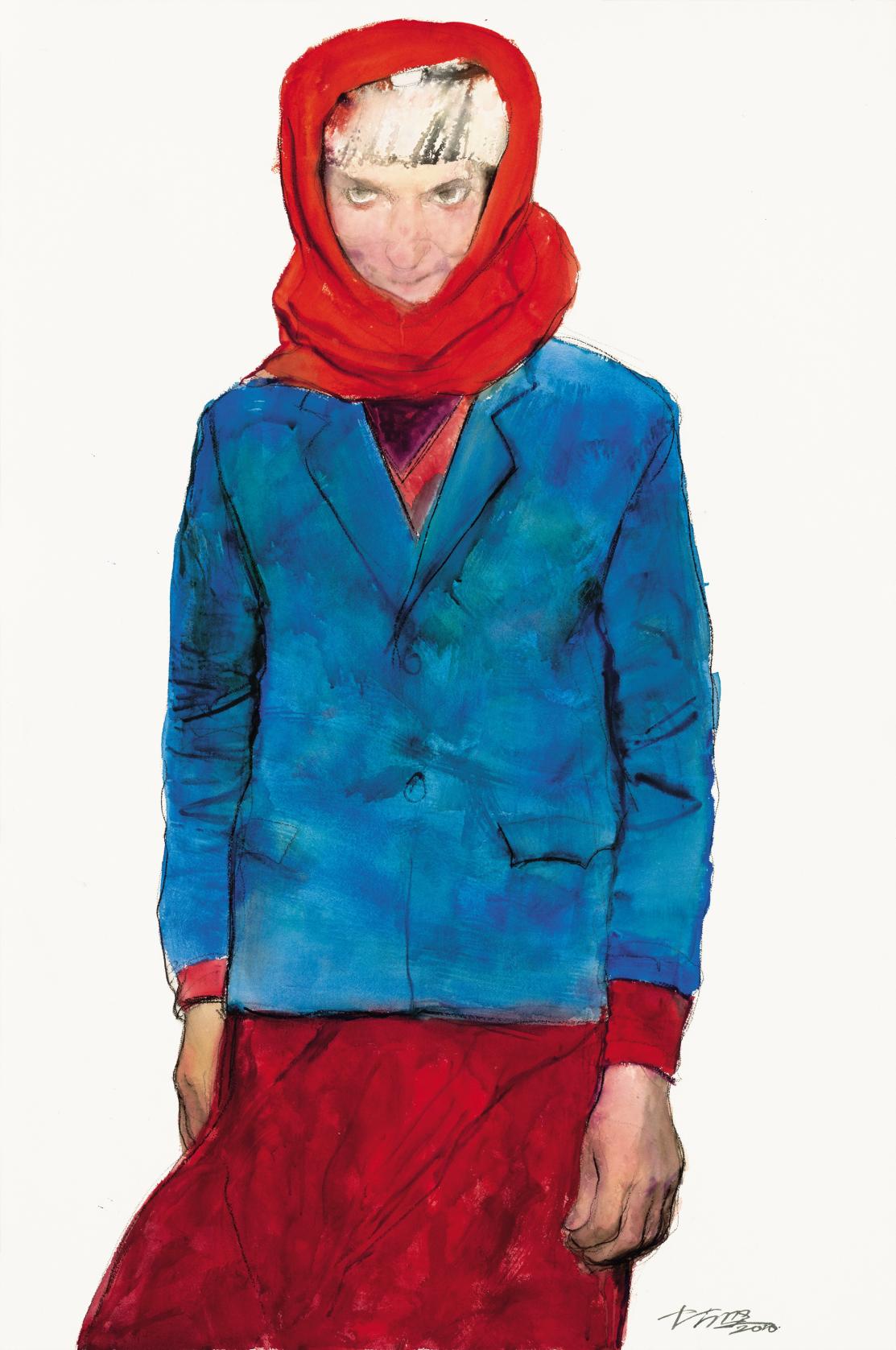

在其作品《鹰笛》中,塔吉克男人吹奏的不仅仅是乐器,更像是与高原共生的人文回响,画面中简洁流畅的线条与写意朦胧的色调,既是对人物外形的捕捉,也是对内在精神的提炼。而在作品《路遇》中,塔吉克妇人和观众的对视,既可以理解为是朋友瞬间的相遇,也可以是岁月与情感的凝结定格。陈坚借助水彩的流动特性,捕捉到了帕米尔高原的风土中,那份质朴而坚韧的生命力。

以小见大的人文关怀

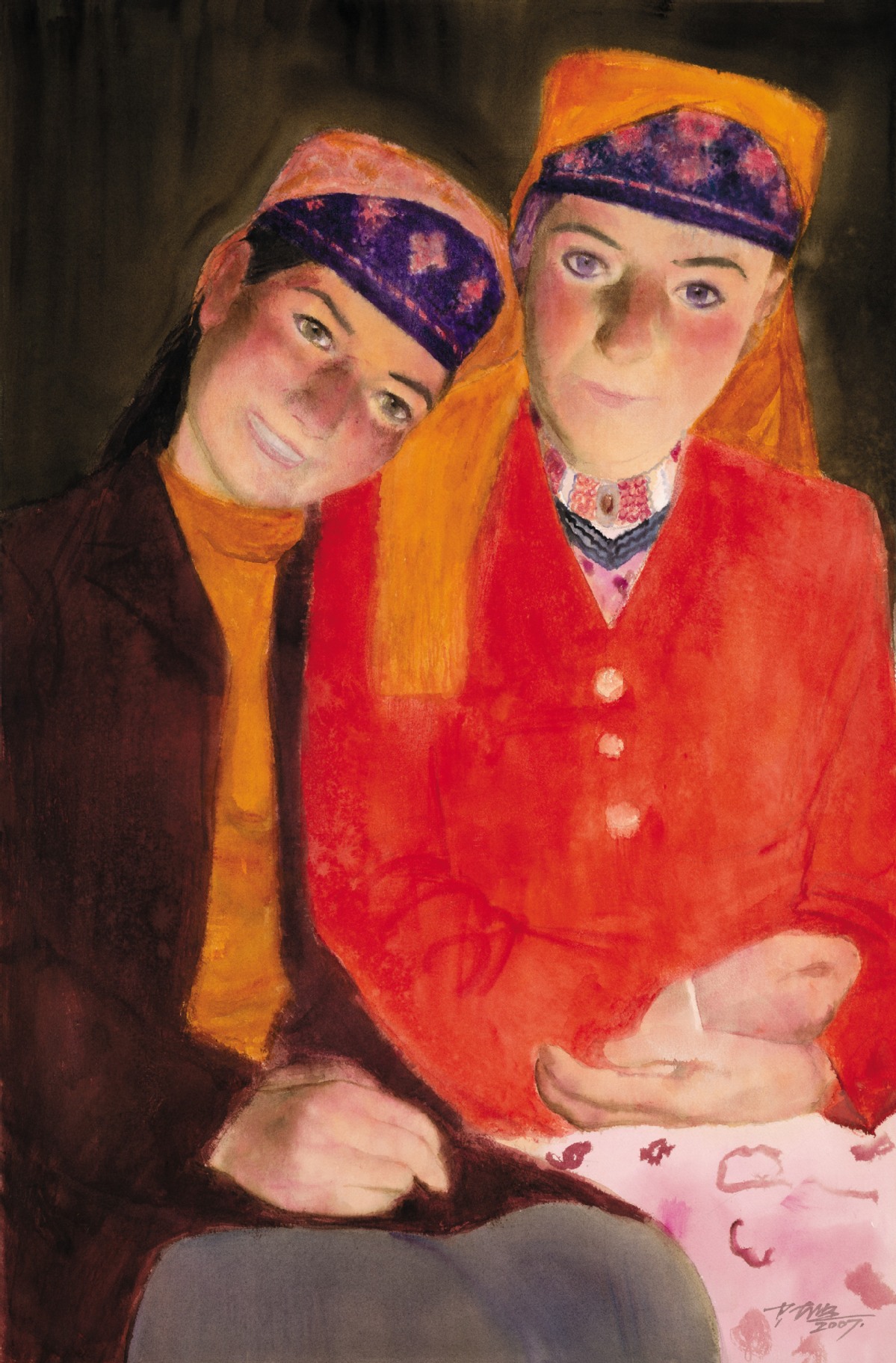

陈坚的作品之所以动人,还在于其背后深厚的情感温度,他笔下的塔吉克人不是被“观看”的对象,而是与他共同生活的亲人。在《塔吉克两姐妹》中,两位少女的眼神清澈而坚定,仿佛能听见她们的低语、感受到心跳的节奏。画家不是在“画模特”,而是在“画人物”,画面中投射出人物的情感与内心,成为艺术家对生命尊重与理解的体现。

作品《收割》通过秋收的场景描绘,体现了塔吉克人与土地之间的深厚情感,画面中的弯腰劳作的塔吉克妇人,在这里呈现的,并非是孤立的个体,而成为和共生的自然环境紧密相连的整体,同时,画家通过娴熟的技艺,把水彩、油画和中国画的技法融合,形成了既有写实基础又具写意韵味的独特艺术语言。

从“光”系列看艺术的当代探索

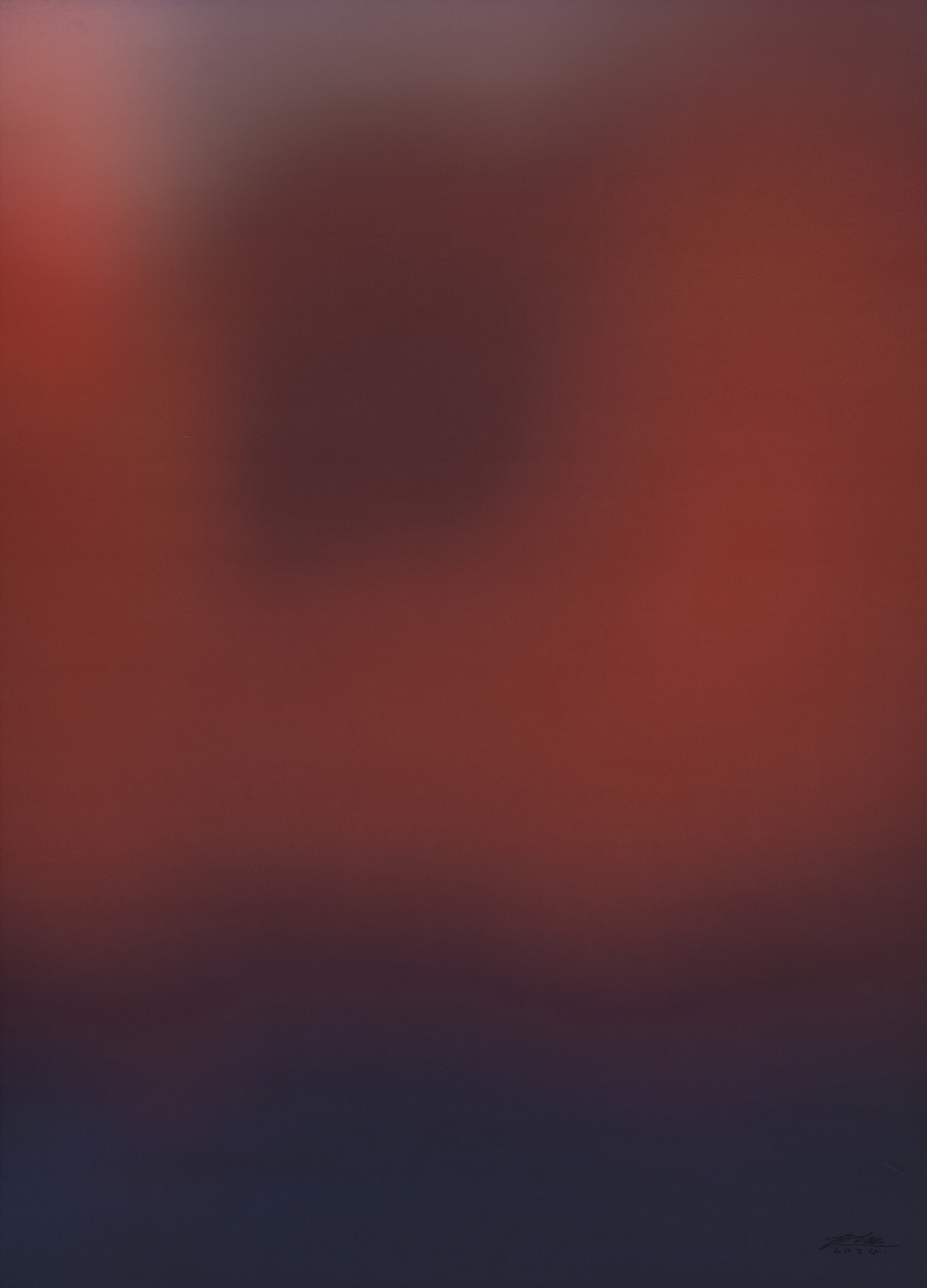

如果说早期的作品是对高原生活的忠实记录,那么近年来的“光”系列则标志着陈坚艺术语言的进一步升华。在《莺啼燕语》《花儿如红》等作品中,光不再是附属于物体的视觉元素,而成为画面中具有生命力的主体。它跳跃、流动、沉思,成为连接物质与精神、现实与理想的桥梁。

画家对光的探索,不仅仅是技法上的突破,更成为艺术家对生命本质的追问。陈坚以抽象性的提炼,将帕米尔高原的风雪与阳光内化为精神的光源,为观者开辟了一片可以安放焦虑心灵的精神高地。

此次展出的陈坚纸上作品,从某种意义上说,它不仅仅是画家自身对水彩艺术实践的总结,同时也是陈坚和帕米尔高原之间长达二十五年的深情对话。画家从帕米尔高原的风土人情中汲取了养分,又以视觉艺术的方式回馈于这片土地。这恰恰是对“深入生活、扎根人民”创作理念的最具体的诠释,也是当代中国美术从“写生”走向“写心”的生动例证。因此,在陈坚的笔下,帕米尔高原成为可以在画面上呼吸的生命体。它既是地理的存在,也是精神的故乡,而这一切,都源于艺术家本身对人民、对土地和对艺术最纯真的热爱与坚守。

(中国日报记者 毛卫华|杨帆 王静 作者杨帆系新疆师范大学美术学院2025级美术与书法在读博士、新疆美术馆公共教育部主任;王静系新疆师范大学美术学院副院长)