中国日报乌鲁木齐10月12日电(记者 毛卫华) 以“场景创新”彰显素养培育,以主题构思深植活动育人底蕴。在金秋时节,乌鲁木齐市第126中学教育集团拉开了学科交融教育盛会的序幕。

从“一校振兴”到“区域共进”值此建校十周年之际,本届学科节以“打破学科壁垒”为核心,在内容设计上突出 “跨界联动”与“真实体验”将数学逻辑与科学探索碰撞,物理规律与生物生机交融,化学奇妙与艺术创意共生,信息技术赋能跨学科实践,构建起师生共创的跨学科学习生态平台,实现了教育共同体协同发展,打造出了优质教育集群,把优质教育送到了百姓家门口。

秉持“师资建设与课程优化”两大根本,同时考虑“学校持续发展与学子利益共享”的双重目标,紧紧围绕“教育均衡发展”的政策导向,2020年9月,乌鲁木齐市第126中学率先实施集团化办学模式。以慈湖校区为核心,联合成员校喀湖(第125中学)、高铁(第124中学)共同进步;2023年,金融校区(第134中学)的成立,构筑起“一校四址”的教育新格局。截至目前,该教育集团占地约280亩,旗下拥有1154名教师、326个教学班以及16179名学生。

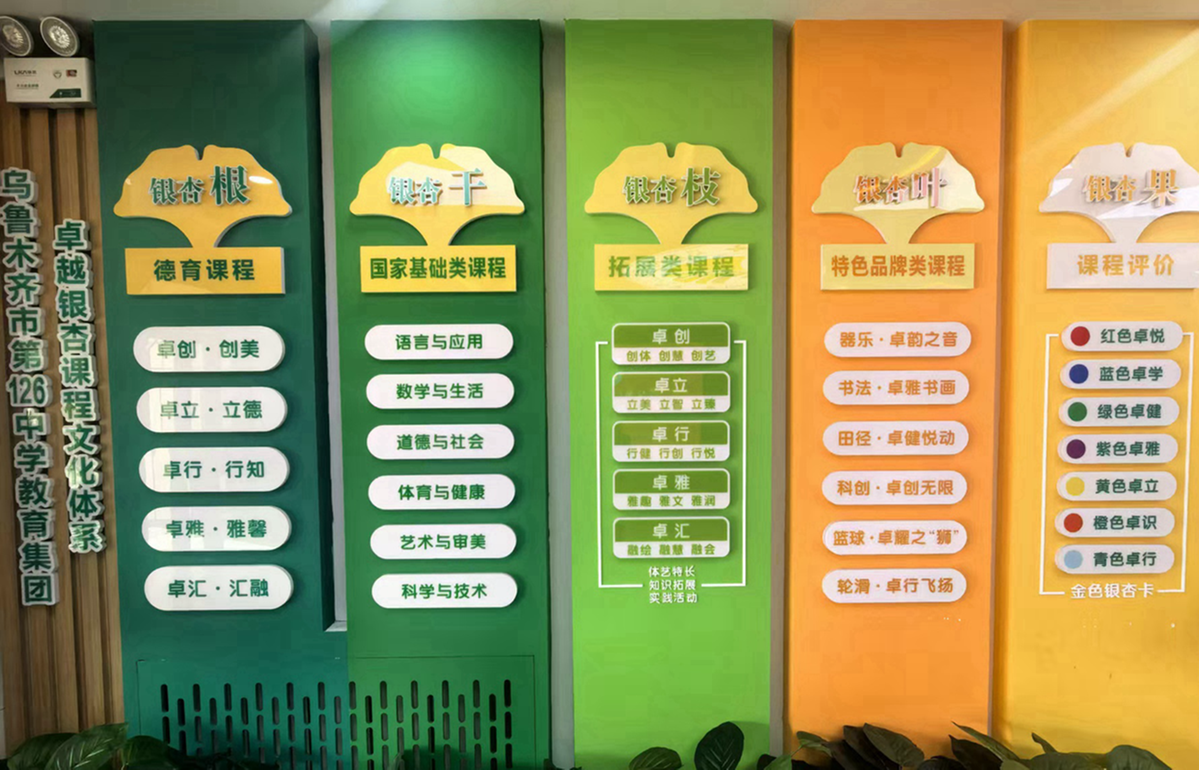

无德馨不卓越,无赋能不教学。该集团以“横向传承,纵向创新”的教育理念,精心制作“卓越教育”手册,大力推动德智体美劳五育并重。集团采用“四维七层”评价体系、举办八大银杏文化节、推行“七礼”德育工程,培育“卓然独立”学子。管理上,实施“条块相辅”模式,构建六大核心枢纽,联动内外部资源,促进全面整合。各校区均配备完整的管理团队,由党政领导引领发展方向。在课程设置上,构建了“银杏课程体系”,围绕“全面发展、个性培养”的双重目标,并行五大课程模块。集团致力于营造一个富有责任感、充满人文关怀的教育氛围。师资建设上,集团精心打造了“三步五维”的教师培养体系,全面提升教师的专业素养与综合实力,塑造出一支“优质、多元、特色”均衡发展的师资队伍。

乌鲁木齐市第126中学党委书记段长春介绍,建校之初,126中学以“让区域孩子有学上”为初心,直面教育资源均衡配置的核心需求。十年间,学校通过集团化办学破局,推动4个校区实现“管理协同、资源共享”:优质师资通过“师徒结对”“跨校区轮岗”流动,让每个校区都有骨干教师引领;统一的课程体系覆盖全校区,将STEAM教育、人工智能课程等特色资源输送至各校区,杜绝“校区差距”;同步开展的教研活动、学科竞赛,让无论身处哪个校区的学生,都能享有同等质量的教育机会,夯实“有学上”的基础,迈向“上好学”的台阶。

段长春表示,如今,126中学已成为家长放心、社会认可的“家门口的好学校”,其十年发展不仅是一所学校的成长史,更是经开区推动义务教育优质均衡的生动缩影。未来,我们将继续以“卓然独立,越而胜己”的追求,在优质均衡道路上持续深耕,让“上好学”的愿景惠及更多学子,为区域教育高质量发展再添新彩。

126中学教育集团始终锚定“深耕理科教育,强化数理化、科学与信息技术融合”的办学核心,将理科素养培育贯穿育人全过程。在本届学科节上,这一核心理念借助86项学科体验式活动落地开花,构筑起“理科知识融合实践操作、跨学科互动共育”的教育新格局:从依托数学与物理逻辑构建分析模型,通过编程技术实现数据可视化,到融合物理机械原理与艺术创意,设计喷泉流水之美,结合美学原理优化装置造型,再到化学实验与数字建模的结合,利用信息技术将分子反应过程演变为生动直观的动态模型,每一个项目都以理科知识为基石,以实践操作为途径,深入推动思维训练与能力提升的深度融合。这一过程不仅见证了项目数量的增长,更见证了教育内涵的深化,让学生在亲自动手的过程中,切实体会到理科知识的实际应用和独有的吸引力。

“教”以潜心,“研”以致远,跨学科项目式学习是本届学科节的核心亮点,始终以真实问题为导向,推动多学科知识的综合运用与深度融合。在设计智能垃圾分类系统的过程中,学生们需进行跨学科的深度融合:运用数学手段精确计算分类的准确性与资源回收的效率,借助物理学的原理来构建高效的分拣传动结构,利用信息技术的力量编写出智能的自动识别与控制程序,并通过美术设计的巧思来提升设备的外观及优化用户交互体验。

在探究校园植物多样性时,学生同步推进多学科实践——生物学科开展植物形态观察与分类,数学学科建立种群分布统计模型,信息技术将调研数据转化为可视化图表,美术学科以绘画形式记录植物特征,真正让“做中学、学中悟”的理念融入每一个探究环节。

像“科学家一样”学习!学生的四大核心思维能力在实践中得到系统性锻造。在复杂问题拆解中锤炼系统思维,在方案构思中淬炼设计思维,在数据建模中打磨计算思维,在动手搭建中精进工程思维。通过一次次挑战与突破,知识实现从碎片化积累到动态解决工具的价值转化,形成发现问题—整合知识—创新应用的完整能力闭环。

学科节成为126中学培育有责任担当、家国情怀与国际视野现代化接班人的生动载体。学生在智慧城市设计项目中聚焦社区停车难等民生痛点,提出优化方案;在传统文化数字化传承项目中,用Scratch编程还原非遗技艺流程;在国际环保议题探究项目中对比全球碳减排方案,形成跨文化研究报告,成长为兼具格局与能力的新时代青年,体现了126中学教育集团“以生为本”的理念。

在AI浪潮席卷全球的今天,一些学校仍面临着创新人才培养的诸多瓶颈:知识碎片化传授削弱了学生系统思维的养成;学科壁垒制约了学生运用多学科知识解决实际问题的能力。126中学教育集团构建的三级智能课程链(基础认知→赛事训练→社会创新)贯穿小学低段至初中,开发《AI+生活》《智能硬件创意工坊》等12门校本课程及数字化资源包,形成人工智能启蒙(小学低段)—算法思维训练(小学高段)—人工智能应用(初中)的渐进式培养路径。近三年,学生累计斩获全国青少年科技创新大赛等白名单赛事国家级奖项100余项、省级奖项500余项,其中智慧竞技体育项目获全国一等奖,相关成果连续三年领跑新疆人工智能教育赛道,搭建起从AI认知到AI创新的能力跃升通道。

不断更新教育理念、提升专业水平,促进学生“体心脑行”各领域的全面成长。126中学教育集团学科节不仅是一场“理科为核”的学科融合展示,更是一次“实践育人、理科赋能”教育理念的深度实践。

在十周年学科交融教育活动现场,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)区委常委、宣传部部长王新伟对学校提出了三项期望:首先,期望学校坚守党建引领之基,推动“七彩银杏党建”与“大思政课”的有机融合,打造全疆党建与思政教育示范高地;其次,期望学校深化内涵建设,力求在信息奥赛、人工智能等前沿领域实现重大突破,努力成为区域内标杆性、全疆范围内知名的优质学府;最后,期望学校增强其辐射带动作用,拓宽优质教育资源的覆盖范围,助力区域教育的高质量发展。区委、区政府也将坚定不移地贯彻教育优先发展战略,全力支持学校发展,携手社会各界营造良好育人氛围,共促经开区教育事业再上新的台阶。

在这里,每个孩子都能在理科为核的跨学科碰撞中,激发思维潜能与创新活力;在动手探究、解决真实问题的过程中,收获综合素养与实践能力的成长,始终朝着“卓然独立,越而胜己”的目标坚定前行,让学科融合的育人力量持续照亮成长之路。

(中国日报记者 毛卫华|马倩妮)