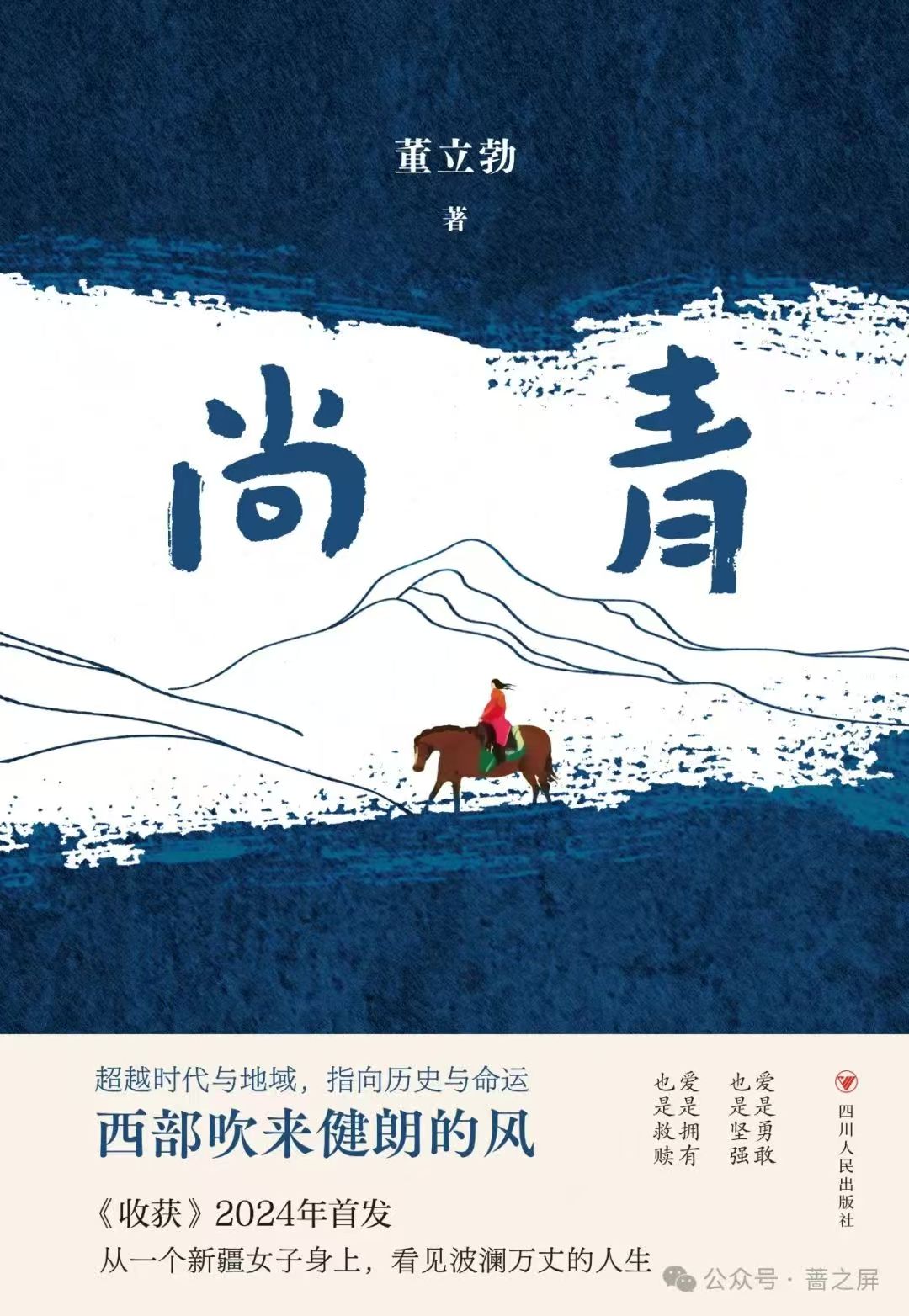

《尚青》是董立勃先生关于新疆书写的又一部力作,2024年发表于《收获》的首期,后被《当代·长篇小说选刊》全文转载,并于2024年9月由四川人民出版社出版了单行本。较之《收获》发表的原文,单行本进行了较大的删改,是一部真正意义的“新作”。

小说围绕女主人公尚青为爱出走、奔波、报复以及赎罪的传奇人生,将历史与个体,权利与命运、爱情与责任、复仇与救赎嵌入到交错的时空中,谱写出20世纪30年代被宏大历史裹挟下的个体生命真相与民国新疆青年女性对爱与自由的追求以及边地女性的坚韧、执着、勇敢与成长。

一、历史裹挟下的个人悲剧

小说透过小人物的遭遇映射大历史的波澜。作品中个体无常的人生与悲剧命运被放置于1938年,正值抗日战争,国难当头,风雨飘摇的特定历史结点。战火尚未波及新疆,塞外大部分百姓日子过得还算安稳,但主人公尚青的日子却不太平。20岁的尚青与男友杜涛刚从省立师范毕业,在城里已经找好了工作,准备结婚开启美好的新生活,但飞来横祸,杜涛因“莫须有”的罪名被捕入狱,关押在距迪化两百多公里的奇台县石城子监狱,尚青追爱至此,由此展开了她坎坷而传奇的人生。

小说双线并行,相互杂糅交织。明线以尚青寻夫—救夫—复仇—赎罪为主线书写个体情感纠葛;隐线以杜涛醉语获罪—受尽磨难—被释出狱—再入囹圄—越狱身亡—死而复生为辅线勾勒民国那段动荡起伏的新疆历史。

作为新疆政治中心的“祸起”之地——迪化与作为尚青“如愿”之地的偏远之县——奇台,是饱含了时代与政治符码的混杂空间。它们不仅是故事得以延展的叙事空间,也是勾连现实与历史,实现双线糅合的桥梁。尤其是被设置为主体叙事空间的奇台及其所属的石城子监狱,既是小说事件的“集散地”,又是“誓令疏勒出飞泉”的汉将耿恭孤军奋战、抗击匈奴之地,其坚守不屈、百折不挠的事迹与精神在董立勃的另一部力作《疏勒城:那年在西域的一场血战》中得到了集中的体现。对尚青有莫大帮助的奇台县布拉可村吴老爷一家身上,可以看到上书中援助耿恭将军的汉民吴田夫、吴梅一家的身影。由此厚重的历史、不屈的精神与个人卑微的现实在此交织,凸显出新疆历史中普通百姓坚韧的生存意志及中华优秀传统文化的延续与传承。这些品质与精神成为尚青重启生活的力量源泉,也成为人物在时空流转中实现精神蜕变的历史背景。

小说的历史书写呈现为两个面向:一是通过对盛世才独裁统治下个体人生悲剧与人性异化的呈现,折射出民国时期的历史与时代特征。二是通过文本被“浇筑”的大量说明性历史元素,勾勒出故事发生的复杂时代背景图。如新疆重大历史事件的时间节点、富有历史气息的场景和细节、对新疆历史有重要影响的人物及其事迹的介绍、新疆地名的来源等,从而使得小说获得了宏观的历史支撑。

诚如学者郭熙所言:“该作是董立勃历史书写在时间上的‘回摆’,也是‘下野地’创作模式向历史的延伸。也就是说,它处在两种不同写作形态的‘结合部’上。这是理解《尚青》的关键。”

二、女性意识的觉醒与成长

小说还以尚青的传奇故事书写出边地女性的成长与觉醒。作者秉持“写好看的小说”“怎么好看怎么写”而“人性的冲突最好看”来架构故事,于是我们看到一介平凡、温柔,满脑子结婚生子,过普通人小日子的女学生,在恋人获罪收监后,开启了出走奇台、探狱救夫、入乡任教、骑马练枪,开枪杀人、告密陷害、灵魂救赎等一系列不同凡响的传奇经历。在这传奇中,尚青的抗争精神与觉醒的自我意识一点一点汇集,聚沙成塔,展示出边地女性在逆境中的成长与成熟。

首先,这种成长表现在对爱人不公命运的奔波上。最初的尚青虽接受过现代教育,但缺乏崇高的理想与抗争精神,其人生期望不过是二人世界,其爱国行为也仅是“参加了一场反对日本侵略中国的示威游行,并在支援抗战的募捐箱里投进了一块银元”。可是随着杜涛被羁押石城子监狱,从未出过远门的尚青,为了寻夫毅然出走奇台;为了每月能够探监,断然放弃省城的高薪工作;为了获取帮助,甘心在布拉可村做一名普通的乡村民办教师。这不仅是一种牺牲,更是一种果敢的行动力与抗争精神的体现。功夫不负有心人,最终她获得了吴老爷一家的帮助,使得杜涛短暂出狱。而当杜涛再次被捕入狱,痛苦万分的她清醒地认识到这一切的罪魁祸首是新疆王盛世才,于是胆大妄为的意欲行刺,虽最终因无法靠近未能实施,但激发出她破釜沉舟的魄力与斗争勇气。

与此同时,为使“告密者”程丰受到惩罚,她实施了陷害与举报,导致一直爱慕她,且对她施以援手的好友程丰家破人亡,废残终身。悲剧的是程丰的告密被证明是一场误解,由此,尚青从无辜的受害者变成了卑鄙的告密者和陷害者。在这里,人性变得复杂起来,其本人的命运也在这抗争中被拘囿于此,为此她付出了用后半生来赎罪,以求得灵魂的忏悔的代价,这既是对自身错误的弥补,也是对现有处境的抗争。尚青就是在上述饱受折磨的苦痛中迅速成长。

其次,她的抗争表现在为女娃争学的民主意识上。尚青在布拉可村女娃的上学问题上据理力争,甚至以放弃教职为女娃们赢得了学习的机会,从而结束了布拉可村女娃不能上学的历史。她利用现代思想鼓励女孩子读书,追求男女平等,认为“女人认了字,一样可以出门做大事”,从而为古老、传统的村落带来了一系列新变化。

文中对尚青欲望的书写,尤其是她与吴长明情感的纠葛凸显出其女性意识的觉醒。从尚青师从吴长明打枪骑马,到无意看到他与妻子谷秀在黑河边行为后的内心悸动,再到杜涛越狱身亡后吴长明送书安慰的自我暧昧心理以及最后与吴长明同居的一个月,不仅写出了感性与理性、道德与伦理的冲突、碰撞,也道出五四新文化运动后新女性对自我身体意识的觉醒、自我需求的清醒认知。

此外,在小说的结构上,学者杨光祖曾批评董立勃的小说是一种“自我寄生性写作”,也即存在人物设置、情节模式、文本细节等方面高度重复的“下野地模式”。诚然《尚青》中确实存有一些固定的模式,如拯救入狱者,强奸情节、复仇情节、三角关系,但又有所精进与不同,如拯救入狱者成功,至少是暂时的出狱,强奸者被自卫枪杀,复仇变为救赎。某种程度上,所谓的固定模式或“刻板”印象,其实恰是一个作家区别于他人的一以贯之的个体风格,是短板也是优长,是董立勃的叙事底色,也是他对新疆历史的记忆与现实想象。

总之,《尚青》以其对历史时空与女性意识的边地呈现独树一帜,正如陈思和教授评价的,小说像西部吹来的健朗之风。但这健朗有些凌厉的姿态,它非和煦微风,因为它写在了历史与个人命运的相接处,让我们在苦痛的人生与复杂的人性冲突中看到了积极向上的力量,也看到了斑驳历史光影中的民国新疆,倍觉神清气爽。

中国日报记者毛卫华|刘霞

作者简介:刘霞 新疆文艺评论家协会会员、新疆师范大学中国语言文学学院副教授