7月20日、21日晚,天津音乐学院与新疆师范大学联袂打造的民族歌剧《二泉》,在乌鲁木齐大剧院上演。当惠山的清冷月色与天山脚下的炽热阳光,在舞台维度上形成交融,无锡的“二泉”流淌到了天山的怀抱。江南的烟雨氤氲与西域的大漠苍莽在此刻实现美学碰撞,最终凝练成一场跨越东西三千里的诗意对话。让新疆观众领略到了民族歌剧的艺术魅力,也让阿炳的故事在舞台上焕发出新的光彩。

命运悲歌:阿炳人生与四重情感交织

《二泉》以民间音乐家阿炳跌宕起伏的人生轨迹为主线,生动展现了他在黑暗中坚守音乐信念,最终创作出不朽名曲《二泉映月》的艰辛历程。该剧采用时空交错的叙事结构,串联起阿炳与父亲华清和的“认父”纠葛、与生母吴氏及养母的“母爱”羁绊、与妻子彩娣的“相依为命”深情,以及与二胡音乐的灵魂对话这四条情感冲突线,将阿炳复杂的内心世界和坚韧的精神品质展现得淋漓尽致。

中西乐韵:交响华章勾勒江南风情

音乐是歌剧的灵魂,《二泉》在音乐创作上独树一帜,巧妙融合了西方交响乐的磅礴气势与二胡、琵琶等中国传统乐器的细腻婉转。指挥家高嵩执棒天津音乐学院青年交响乐团,以音乐语言生动刻画了剧中人物形象,为剧情发展营造出恰到好处的氛围。当《二泉映月》的旋律缓缓流淌而出,琵琶的轮指与弦乐震音交织出“月影破碎”的意境,让观众仿佛置身于那个充满故事的时代。同时,该剧还将锡剧、江南小调等元素自然融入,勾勒出民国江南的市井烟火与人文风情,使观众仿若能感受到江南的氤氲水汽。

声光璀璨:名家百灵共铸舞台华彩

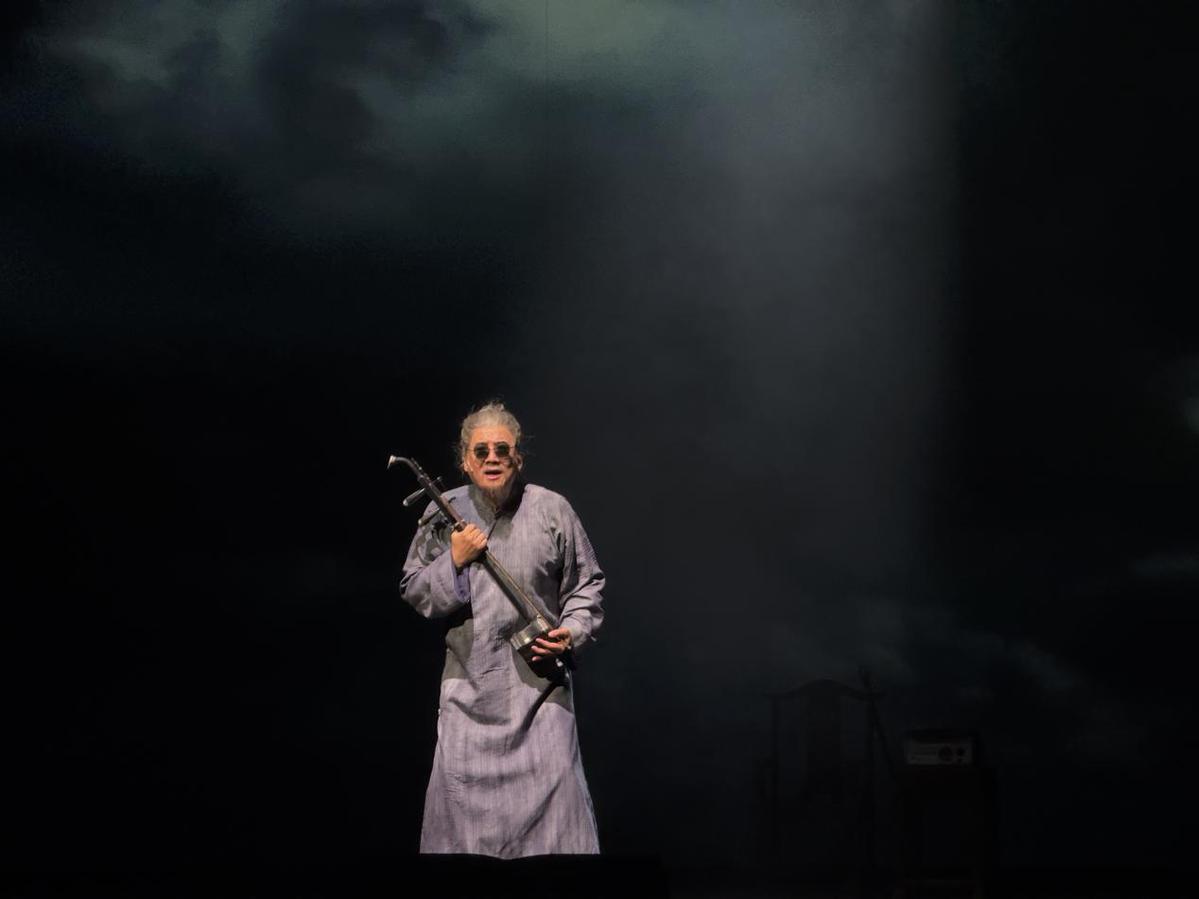

演出中,歌唱家们的精湛表演与新疆师范大学天山百灵合唱团的出色表现共同构成了舞台的高光时刻。7月20日的场次由著名男高音歌唱家、天津音乐学院歌剧学院副院长王泽南担纲主唱,凭借深厚的声乐功底和对角色的深刻理解,王泽南将阿炳从青春年少到暮年沧桑的每个阶段都刻画得入木三分。其极具感染力的演唱,将阿炳面对命运不公时的挣扎、对音乐的执着追求以及内心深处的情感波澜演绎得淋漓尽致,让现场观众为之动容。7月21日的演出则由天津音乐学院院长、著名歌唱家王宏伟接棒主唱,以醇厚宽广的声线重塑阿炳形象,在保留角色悲情底色的同时,注入了更为沉郁的生命力量,两段不同风格的演绎形成不同的艺术对话,让观众得以从多维度感受角色的精神世界。

饰演彩娣的青年歌唱家吴梦雪,以细腻的表演和动人的歌声,展现了彩娣对阿炳的深情陪伴与支持,使这一角色充满温暖与力量。而新疆师范大学天山百灵合唱团在合唱环节中发挥了至关重要的作用,团员们以清澈通透的音色与层次丰富的和声,既精准呈现了江南小调的婉转韵味,又蕴含着西北特有的辽阔质感。在“街头卖艺”“茶馆趣闻”“月照愁肠”等场景中,合唱团的声音时而如细雨呢喃,时而如洪流奔涌,与交响乐团形成巧妙呼应,为剧情推进提供了饱满的音效支撑。此外,新疆师范大学的师生们在舞蹈表演等环节也大放异彩,充满活力与激情的表演,为这部江南韵味十足的歌剧注入了来自西北高校的蓬勃力量,使得整部作品成为高校艺术团体跨地域交流合作的典范案例。

舞台呈现方面,《二泉》同样别具匠心。舞美设计运用虚实结合的手法,通过多媒体技术与实景道具的巧妙配合,营造出江南水乡的小桥流水、亭台楼阁,让观众仿佛身临其境。灯光的巧妙运用更是为剧情增色不少,或明亮或昏暗的灯光变化,精准地烘托出角色的心境与剧情的起伏。例如,在阿炳失明的场景中,舞台灯光瞬间暗下,仅留下一束微弱的光打在阿炳身上,生动地表现出他陷入黑暗世界的绝望与无助;而当阿炳创作出《二泉映月》时,灯光逐渐亮起,变得明亮而温暖,象征着他在音乐中找到了光明与希望。

跨域合作:赋能新疆民族歌剧新未来

此次天津音乐学院与新疆师范大学的合作,为新疆歌剧事业的发展带来了新的活力。两校师生在排练和演出过程中相互学习、交流,共同将这部作品打磨得更加完美。这种跨地域的合作模式,极大的促进了文化的交流与融合,也为培养优秀的艺术人才提供了良好的平台。新疆师范大学党委书记蒋海军表示:“此次民族歌剧《二泉》的合作,是两校全面签署战略合作协议以来的重大成果展现,天津音乐学院师生们的精彩演绎令人震撼,希望未来两校间保持密切的交流合作,同心协力培养更多新时代祖国需要的优秀艺术人才。”

新疆师范大学推动《二泉》在疆制作并上演,其意义远非引入一部优秀剧目这般简单。这是一次极具前瞻性的“跨地域跨文化”艺术实践。通过引入外部优质艺术资源,包括《二泉》的剧本与核心创作理念,依托本地学术与艺术力量,涵盖新疆师范大学的研究团队、表演团体及对新疆观众的深度理解,在新疆完成艺术再生产与再呈现。既实现现有资源的高效利用,极大锻炼并提升本地创作表演队伍的专业能力,更重要的是,其天然赋予作品“在地性”视角,使《二泉》这类江南叙事在新疆语境下衍生出新的解读维度,从而更易引发本地观众的情感共鸣。

这一作品的成功实践,为新疆地区的舞台艺术创作,尤其是民族歌剧类作品的创作,提供了宝贵启示:“引进来”与“强自身”并非对立,而是可以相互成就的螺旋上升过程。通过积极引入外部优秀项目进行具有本地特色的艺术合作,快速提升本地团队的专业化水平,积累宝贵经验;同时,本地深厚的民族文化研究积淀又能为外来项目注入在地活力。这种“开放合作、深度参与、借力提升”的模式,有望成为未来新疆创作更多具有全国乃至国际影响力的民族舞台艺术精品的可行路径。

例如,此前在新疆艺术剧院木卡姆艺术团剧场上演的新疆本土歌剧《木卡姆恋歌——万桐书》,与《二泉》秉持着相似的创作理念:二者均摒弃宏大叙事框架,将镜头聚焦于音乐家的个体命运轨迹;均以传统音乐保护作为核心命题,尤为突出国家政策对传统文化的扶持与引导;均生动讲述了杨荫浏、万桐书等老一辈音乐学家对传统音乐进行挖掘与保护的历程。《木卡姆恋歌——万桐书》在创作中既吸纳国内歌剧创作的先进经验,又深度融合新疆本土的木卡姆艺术特质与学术研究成果,一举突破人们对歌剧的固有认知。“正如木卡姆艺术在数百年前曾反哺中原音乐,反哺中国歌剧艺术舞台,打造一种属于新疆、属于中国乐派、属于中华民族共同体的崭新的舞台艺术形式——“木卡姆歌剧”。”最终成就了这部兼具思想深度与艺术感染力的作品,其成功进一步印证了“开放合作”与“深耕本土”相结合的创作路径的可行性。

中国日报记者毛卫华|肖尧轩、刘沛东

(图片来源:中国新疆国际民族舞蹈节组委会办公室)

(作者系肖尧轩,新疆文艺评论家协会舞台艺术委员会副秘书长;刘沛东,新疆文艺评论家协会会员)