7月9日,“丝路文脉·天马与古道”首届学术研讨会在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县正式启幕。这是昭苏县在江苏省泰州市对口援疆支持下举办的首届学术研讨活动,标志着昭苏在文化润疆和学术交流层面的新起点。

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

此次会议由中共昭苏县委员会、昭苏县人民政府、泰州市对口支援新疆伊犁州昭苏县工作组、伊犁州文物考古研究所(伊犁州历史文化遗产研究院)、南京大学铸牢中华民族共同体意识研究基地联合主办,汇聚来自全国多家高校和研究机构的20多位专家学者,围绕天马文化、新疆古道、昭苏文化遗产等多项议题展开深入研讨。

开幕式上,昭苏县委副书记、泰州市援疆工作组组长王辉在致辞中表示,昭苏作为“中国天马之乡”,自古就是连接中亚的交通枢纽和民族交往通道,是多元一体中华文化格局的重要承载地。他表示:“我们期待通过本次研讨,让昭苏的文化遗产更好地发挥连接历史与未来、促进各民族交往交流交融的纽带作用。”

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

南京大学历史学院教授水涛表示,本次会议汇聚了多位领域内的重要专家,充分体现了学界对昭苏历史文化价值的高度重视。他介绍,南京大学近年来持续在新疆开展文物考察与学术合作,并承担了多个昭苏项目。“昭苏从青铜时代延续至今的文化脉络,在新疆西部具有不可替代的地位。此次会议既是深化研究合作的平台,也是向外界展示昭苏文化价值的重要窗口。”水涛在接受采访时说。

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

在主旨发言环节,南京大学铸牢中华民族共同体意识研究基地学术委员会主任、南京大学中华民族现代文明研究院首席专家刘迎胜讲述了古代中国对域外马种的认知演变,中原王朝自古以来就表现出对马匹的重要需求,这不仅体现了中国对西域资源的吸纳,也反映出中原王朝在边疆认同建构中的文化策略。“一匹马的形象,在视觉、宗教、政治上都具有重要意义。”他说。

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

中国人民大学荣誉一级教授、西北大学历史学院教授、西北大学铸牢中华民族共同体意识研究基地主任王子今在发言中回顾了从东周到秦汉时期中原社会对西北良马的追求。他从“千里马”传说讲起,并结合多部文献分析指出:“沙丘、神马、天马等意象,均指向西北。中原人将西北视为财富与功勋的源头,这种热望体现了国家战略的文化表达。”

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

原国家博物馆考古部主任、原国家文物局文物处处长杨林则在发言中强调,丝绸之路上的文化遗产不仅是点状的遗址,更是线路的整体系统。“丝绸之路就像人类文明的神经系统,任何一条古道都是不可忽视的文化节点。”他呼吁加强夏塔古道等线路遗产的系统性保护和叙述,让它们不仅成为文物保护对象,也成为讲好中国故事的重要载体。

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

北京大学考古文博学院教授、博导陈凌则进一步阐述了昭苏在中华民族共同体形成中的历史作用。他指出,昭苏作为中国最西北的国家屯田区,是中华民族共同体经济一体化的早期实践之一。同时,这里也是中原传统视觉景观在边疆的最早呈现,见证了汉至清中央政权通过天山交通干线对新疆的有效治理。

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

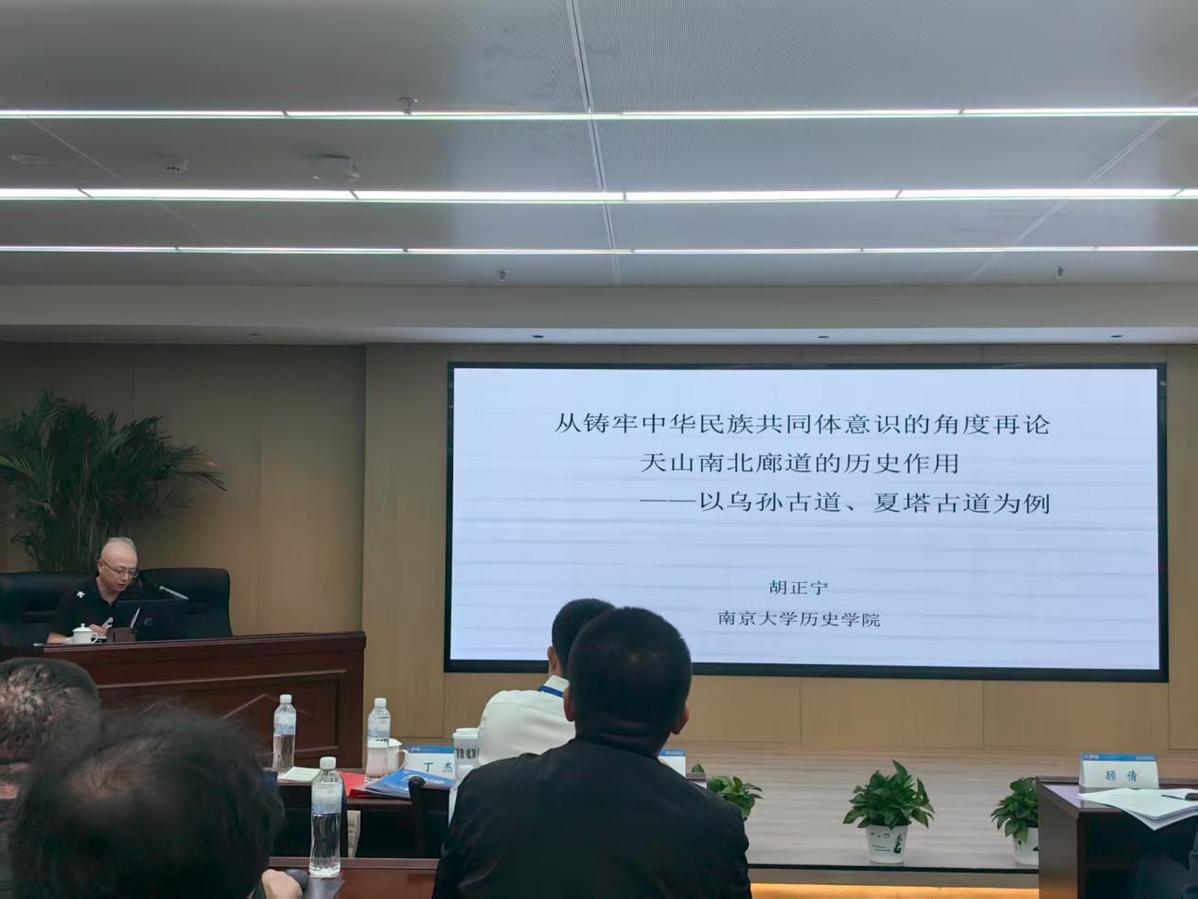

在专题发言中,南京大学历史学院办公室主任、院长助理胡正宁从空间政治的角度出发,指出天山廊道如夏塔古道与乌孙古道,是联通南北疆、融合草原与绿洲文明的重要走廊,“廊道的存在,不只是交通意义,更是中华民族共同体在地理空间中生长的基础。”他强调,应进一步加强对天山廊道的系统调查与文化价值阐释。

故宫博物院副研究员王彦嘉介绍,此次展出的芬兰探险家马达汉在1907年所拍摄的照片,是目前唯一一批系统记录夏塔古道和昭苏古迹的西方影像资料,弥补了历史研究的视觉空白。“这些照片相较文字和绘画更具客观性,为我们提供了珍贵的历史细节。”他表示,此次会议也是首次以夏塔古道和天马文化为主题举办的专题性学术研讨会,“不仅是学术的汇聚,更是对昭苏文化价值的再发现。”

“夏塔古道堪称丝绸之路的‘活化石’,”南京大学文化与自然遗产研究所副所长、南京大学建筑规划设计研究院文化遗产保护利用所所长马涛强调,“清代文献中‘冰梯’的记载,以及在沿线新发现的多处古代驿站遗址和关隘遗迹等不可移动文物,都生动证明了这条古道在古代商贸中的重要地位。”他指出,这条横跨天山的险峻通道不仅是多民族交往的历史见证,其“将历史与现代、本土与国际相融合”的独特价值,更对当今文旅融合发展具有重要启示。

胡正宁教授在接受采访时表示,此次能深入昭苏实地调研,对以往主要依靠文献研究的学者来说意义重大。“通过与遗址、地理环境的直接接触,能更真实、客观地理解史料内容,也为历史边疆治理研究提供了现场支撑。”

据了解,作为伊犁州文物资源最为丰富的县,昭苏县拥有250处不可移动文物保护单位,其中4处为全国重点文保单位。近年来,昭苏大力推进考古发掘、文物保护与文化旅游融合发展,成为“文化润疆”战略在伊犁的重要示范区。

伊犁州文物局党组成员高小伟在致辞中表示:“昭苏是文物保护的重点区域,我们将持续支持昭苏在夏塔古城、圣佑庙、格登碑等重点遗产上的研究与活化利用,让文化遗产真正成为促进各民族交往交流交融的桥梁。”

(该图片由昭苏县融媒体中心提供。)

此次“丝路文脉·天马与古道”学术研讨会,将昭苏的历史文化资源与中华民族共同体建设的国家战略紧密结合,在专家们的思想碰撞中,为遗产保护、文化传播、民族团结注入了新内涵,也为“文化润疆”探索了更为扎实、有效的实践路径。

(中国日报记者毛卫华 | 董启玥)