1965年,22岁的付志周响应国家支援边疆号召,带着妻子陈爱兰,从河南通许县挤上西行的绿皮火车。三天三夜后,他们站在哈尔莫敦村的沙丘上——目之所及,只有几间土坯房孤零零戳在戈壁滩,远处沙河子的河床干裂如龟壳。“这里比老家苦,但能扎下根。”付志周次子付国喜向我们回忆道。

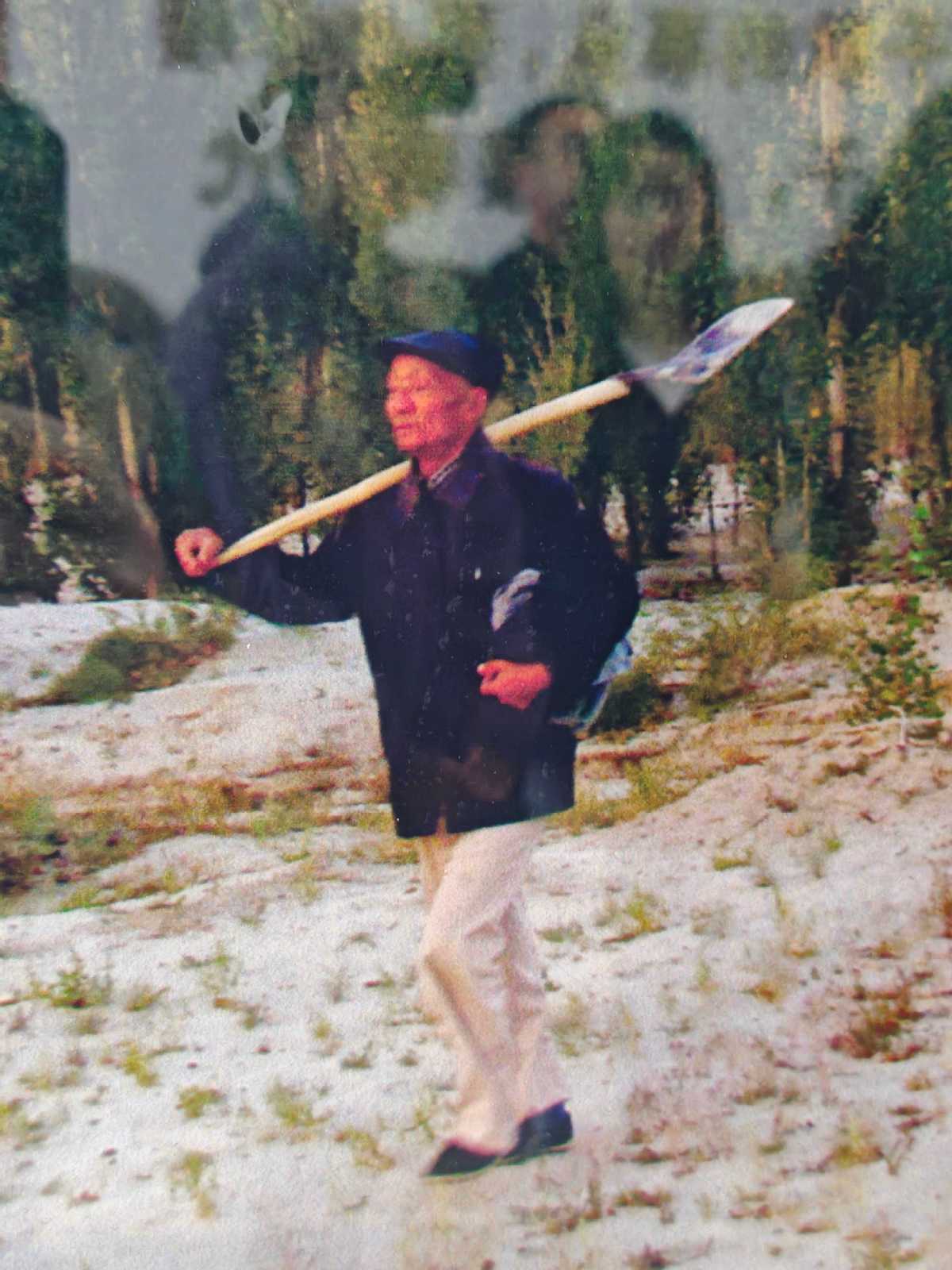

1983年春天,一场八级大风改写了这个家庭的命运。村里分给他们的47亩良田,一夜间被黄沙吞没。付志周站在承包的47亩沙地前,望着被风沙摧毁的麦苗,攥紧手中的铁锹,立下誓言:“活人不能让沙子欺负死!”和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村村委会主任何其鹏年轻时亲眼见过这对夫妻的倔强:“付志周和陈爱兰他们带着干馕和水壶,赶着毛驴车,把田边的沙子一车一车拉走,然后用坎土曼刨出一个一个树坑,付志周夫妇这种坚持不懈的精神打动着我们这里每一个村民。”

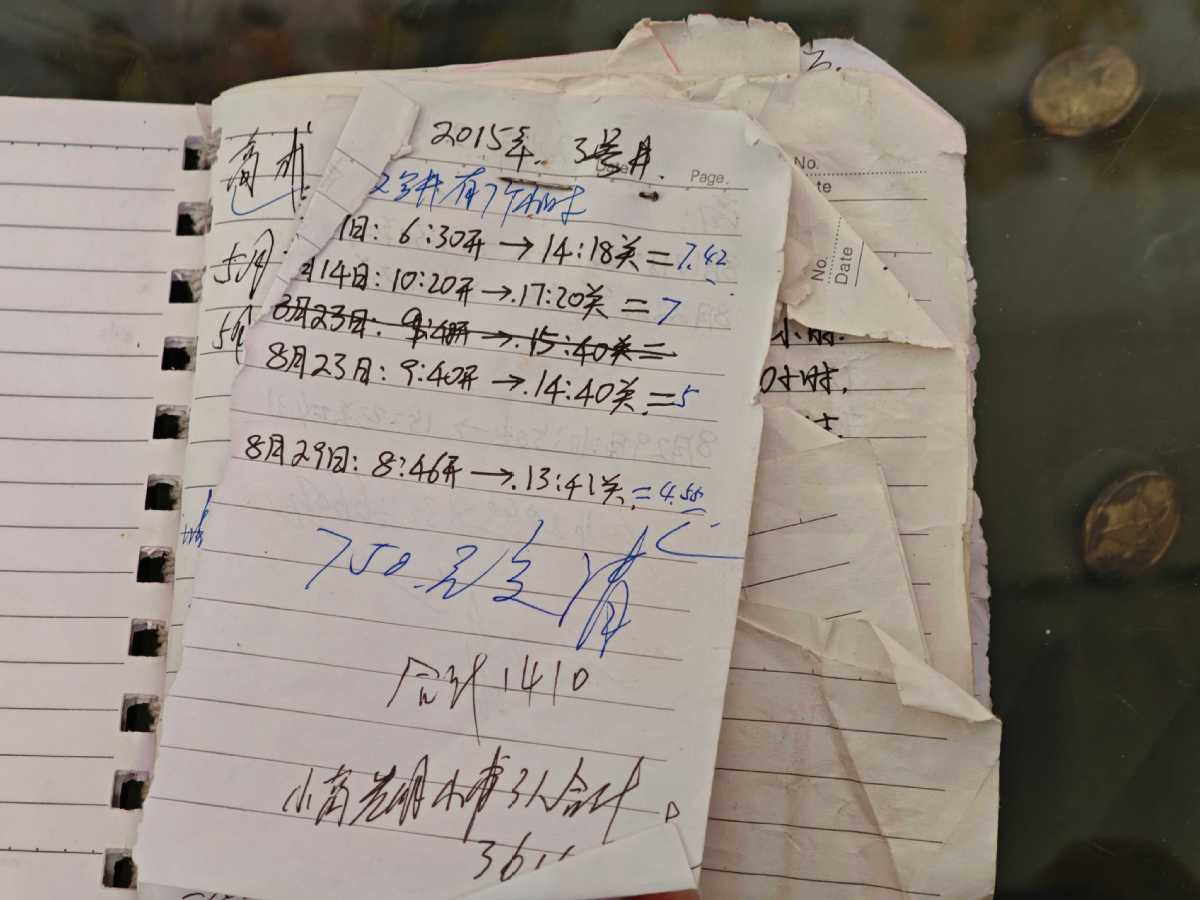

“我爸用修剪的杨树枝当苗子,把啤酒瓶灌满水插进沙地。”三子付温平抚摸着一棵老杨树向我们回忆道。从最初的驴车拉土、手工插苗,到机械推沙、科学造林,付志周用40年时间,在戈壁上种下80万棵树,筑起34公里的绿色长城。他像愚公移山般削平沙丘、引水拉电,甚至抵押家产购置设备,将6000亩沙漠变为绿洲。

长女付喜梅的童年记忆里,总飘着咸菜就干馕的味道。每天天不亮,父母就赶着驴车进沙漠,车斗里装着镰刀、麻绳和装满凉开水的军用水壶。夏季正午的沙漠地表温度超50度,“带的水喝光了,我爸趴在水渠边灌浑浊的渠水,等沙子沉底了再喝。”次子付国喜比划着父亲仰头喝水的姿势,“他嗓子常年哑着,和我们说话得扯着脖子喊。”

在2003年,和静县政府制定了防风治沙的一系列优惠政策,拉电、打井可以贷款,还免收水费。付志周听到这个消息后,把全家人召集在一起,开了一次家庭会议,准备大规模开荒种树,防风治沙妻子陈爱兰第一个反对:“你不要命了?沙窝子里折腾二十年还不够?”付志周长女付喜梅回忆她父亲和母亲的生前故事说道。

付喜梅和付温平合起来抱住父亲当年种下的第一代白杨说:“看到白杨能想到父亲那艰苦不屈的精神,在父亲眼中,沙漠不是敌人,而是需要被唤醒的土地;种树不是苦役,而是对生命的敬畏。”这种将自然视为伙伴的生态观,成为付家精神传承的核心。

“钱扔沙子里连个响儿都没有!”面对村民的嘲讽,付志周把家搬到沙窝子边的地窝子。第一批白杨树连成绿线,斗转星移,沧海桑田,从最初付志周的“单刀赴会”,到后来村民追随的“群策群力”,机械化种植一天种数万棵,昔日风沙漫卷的沙地上成片的白杨耸立。在风猛沙砺的沙河子,白杨自扎根之日就开始承担使命。

34公里的防风固沙绿色长廊,成了哈尔莫敦村的生态屏障。村民叶兴荣学着付志周在地头种下五六百棵杨树,第三年土地就迎来丰收。“现在我家辣椒亩产翻了一番。”他指着地头的绿荫,“付大哥说,树是土地的盔甲。”

付志周的小儿子付温平,是家族精神转型的关键人物。他辞去工作后,没有简单重复父亲的劳作,而是将科技创新注入治沙事业。面对沙漠种植的高成本难题,他研发出“双螺旋变量对辊式辣椒采摘装置”“侧向升翻式辣椒收获机”等8项技术,获得国家知识产权局实用新型专利证书,用机械化提升效率;他引入滴灌技术,设计防渗渠网络,让每滴水都精准滋养树根。

“父亲教会我坚持,但时代需要新方法。”付温平扶着在沙地上刚种的青杨说道。他的创新不仅降低了治沙成本,更带动周边300多户村民加入科学造林。曾经的“人力苦战”升级为“智慧治沙”,付家精神在科技赋能下焕发新生。

2018年秋,付志周获得“全国三北防护林建设绿色长城奖章”“这个奖章属于大家,人人有份!”付喜梅记得,从北京回来,捧着奖章跟家人分享喜悦,“从没见父亲那么开心过,笑得像个孩子!”这枚奖章,给付志周带来了无穷的力量。父亲说“国家给了这么高的荣誉,我还想再种20万棵,种上100万棵树我就满足了!”

“林带在扩展,耕地在增加,各种作物连年丰收,大家的钱包越来越鼓,这些变化,付叔叔功不可没!”在哈尔莫敦村委会主任何其鹏眼里,付志周是名副其实的治沙英雄。“1.2万亩沙化地得到治理,绿化区植被覆盖率由最初的3%提高到70%,耕地面积目前增加到了1.3万亩,15万余亩耕地得到保护……”

和静县林业和草原局党组成员陈峰说:“除了这些具体的数据,付志周还留下了“前拉后堵、分片治理、先易后难”的治沙经验,留下了“艰苦奋斗、无私奉献、锲而不舍、久久为功”的“三北精神”。

2020年6月,陈爱兰在病床上攥住丈夫的手:“让孩子们接着干,你别逞强。”尘肺病带走了这个陪他种树35年的女人。不幸的是付志周也因为肺病缠身,妻子离开后他的身体也每况愈下,但他仍坚持与沙漠斗争。临终前,他盯着窗外的杨树林告诉自己的子女们:“还差20万棵……”终于,2024年2月3日,付志周走了!

哈尔莫敦村的四月,塔克拉玛干广阔的沙土地上已经种上绿油油的色素辣椒苗。村民允启明和我们算起账来:“一亩色素辣椒卖七八千元,抵得上过去五亩麦子。”在沙河子对岸,付志周生前居住的地窝子如今已被改造成道德模范馆。讲解员祖鲁指向院墙上的照片说:“老人扛着铁锹逆风行走,身后黄沙蔽日,身前绿意初萌。”

展柜里,一个磨掉漆皮的水壶静静陈列。壶绳上沾着的沙粒,仍带着塔克拉玛干的温度。次子付温平说:“父亲已经离世一年多了,我们打算把父亲百万棵树计划提上日程,再次召开家庭会议,把树接着种下去。” 展览馆外34公里白杨林沙沙作响。恍惚间,仍能听见驴车的吱呀声——那是沙海向这位老农致敬的回声。

付志周长女付喜梅带着我们重走了一遍父亲当年种树的路线,现在智能灌溉系统已经在戈壁滩上铺开,付喜梅抚摸着已经种上新绿的色素辣椒苗的沙地,眼泪不自觉流下来:“父亲当年病重的时候带着我来到这个地方,讲述他的治沙种树的故事时他的精神就会大好起来!”

正午的阳光将辣椒田地的灌溉水管照得发亮,光影与摇曳的树影交织在一起。在这片曾被风沙统治的土地上,一种比绿洲更永恒的东西——希望,正在生长。

(中国日报新疆记者站记者毛卫华|杨足 )